3月の子どもたち①

みんなで創る みんなの笑顔 南原小学校

Every day is a new day.(毎日が新しい1日)

今日を、明日をどんな新しい1日にしていこうか。

3月12日(水)

南原モーニング(みなモ)

今年度最後の児童朝会も盛りだくさん。4年生は総合的な学習の時間の取組から優秀なクラスを表彰したり、今年度最後のイベント開催の呼びかけをしたり。

図書委員会からは多読賞の表彰。スポーツ委員会からは最後のキラキラタイムの呼びかけ。

1年間それぞれの立場や役割を通じ、全校のみんなに様々な働きかけをしてくれました。自分が動けば、みんなや学校が変わるということを実感できたのではと思います。

「小さな自分」のお気に入り

もしも自分が小さくなったら、世界はどんな風に見えるのだろう。「小さな自分」の目線でお気に入りの場所を探したり、身の回りの材料を使って飾ったりする造形遊び。

きっととても楽しかったのでしょう。休み時間に廊下ですれ違った子が、あとから「さっきこういうことを南庭でやってきたんだよ」と担当の先生が撮っていたデジカメを借りてきて、わざわざ画像を見せに来てくれました。夢中で取り組んだことの表れですね。

これで3年生の図工は終了とのこと。1~5年生は残り8日。

卒業式通し練習

全教職員が見守る中、卒業式の通し練習をしました。

人生の節目として、新たな門出を祝う卒業式。6年生のキリッとした表情で真剣に取り組む姿と学年集団のもつ力&5年生の「受け継ぐ」という決意が伝わるような態度。

卒業式当日のためだけの繰り返しと捉えられがちですが、練習ごとに変容する姿に、このプロセスを通して内面が育っていることを感じます。

卒業まで残り5日。

3月11日(火)

続・それぞれの年度末

1~5年生は残り9日。6年生は残り6日。

卒業と進級を祝う「おめでとうかざり」が掲示されました。

1年生の教室では、2階(グリーンフロア)で一緒に過ごしてきた3年生にメッセージを書いていました。

3年生は4年生になったら、今度は3階(ブルーフロア)で過ごすようになるので、同じ階で過ごすのはあと僅か。そして今度は、このフロアに新1年生を迎えます。

2階から巣立つ3年生へのお手紙は、自分たちの「もうすぐ2年生」の学習の1つ。

■今日は3・11。午後2時46分に黙祷を捧げました。

3月10日(月)

それぞれの年度末

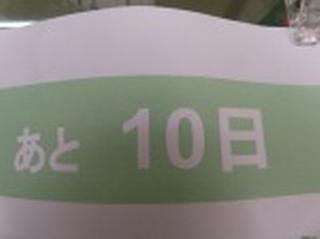

1~5年生は残り10日。6年生は残り7日。

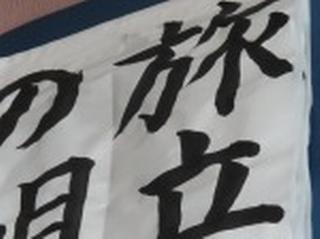

6年生の教室に掲示してある毛筆の清書は「旅立ちの朝」。小学校3年生から始まり、季節に応じた言葉を書いてきた書写(毛筆)。小学校ではこれが最後の言葉。次に書道セットを開けるのは中学生になってからになります。6年生の荷物の持ち帰りが始まりました。

2年生の教室では「思い出すごろく」のマス目に書くことを共有していました。まずはグループでホワイトボードに書き出して、それからクラスのみんなへ…できるようになったこと・楽しかったことがたくさんあったことが分かります。「じこくのシャワー」「1年生とズーラシア」「しぜんあそび」「やごとり」「ヒヨコ」…どれも遠い昔のことのようです。充実した1年間でした。

4年生は、中休みに総合的な学習の時間の最後のアクションをしていました。廊下で全校にアプローチしてビンゴカードにシールを貼ってあげているグループ…多目的ルームでミニ集会をしているグループ…のんびりしていたら、4年生が終わってしまうので、色々なグループの取組が目白押し。

5年生は、家庭科で掃除の仕方を動画で撮影していました。チリトリのお面をかぶった子もいます。来月には6年生として、新1年生に清掃方法を教える立場になります。5年生のまとめ=6年生への助走。

年度末、それぞれが出来ることを精一杯。

3月7日(金)

卒業式に向けて

パイプ椅子を並べて、6年生だけで入退場の練習をしていました。

3月19日に一人一人が堂々とした姿で、それぞれの未来に目を向けて晴れやかに巣立っていってほしいと思います。礼法習得も含めて、高く羽ばたくための「心の準備」期間。

大そうじ

1~5年生も今の教室の大そうじ。立つ鳥、跡を濁さず(Birds on the wing leave no trace)。

教室をきれいにすることを通して「もうすぐ今年度が終わるんだ」という実感が湧いて来ているはず。1~5年生も次の学年に向かう「心の準備」期間。

「この教室で楽しい1年間を過ごしてね」と後輩たちにつないでいきます。放課後、先生たちがワックス塗りをしました。

3月6日(木)

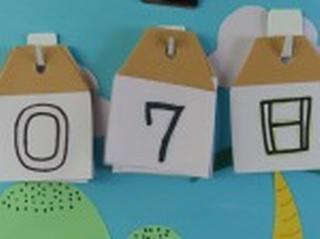

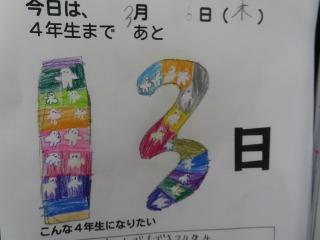

3年生の教室に貼ってある修了式までのカウントダウンカレンダーは「あと13日」になっていました。

校庭で(4年)

4年生が鉄棒運動をしていました。体育館改修のため、鉄棒はこれまで資材置き場の囲いの中だったので、鉄棒に触れるのは久々です。

その後、少しだけ早く切り上げて、校庭のダスト撒きのお手伝いをしてくれました。

ありがとう。この子たちは、あと1ヶ月すると5年生。頼りになります。

今日の校舎をぐるり(グリーンフロア編)

1年生の教室では「おめでとうかざり」を作っていました。6年生とのお別れ&新しい1年生との出逢いのためです。

2年生の教室では専科の先生にお手紙を書いていました。音楽の教科書をめくりながら、楽しかったこと・できるようになったことを振り返っている子もいます。

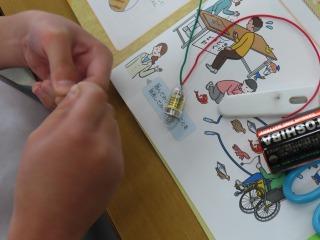

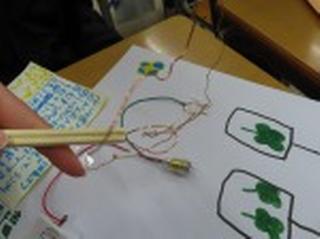

3年生は理科の最後の単元「おもちゃランド」。電気と磁石、音の性質、光の性質、風とゴムの力…初めての理科で学んだことを生かしたおもちゃをづくりをしています。

昨日「思い出ありがとう集会」が終わって、一気に「年度末」の色になりました。体育館での卒業式練習もはじまりました。

【追記】

楽しみながら思い思いに制作中。(3月10日)

試行錯誤しては、更新中。(3月11日)

3月5日(水)

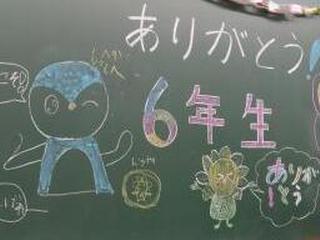

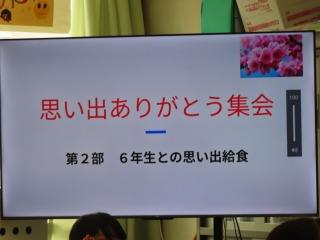

思い出ありがとう集会

今日の11:10以降は、全校「思い出ありがとう集会」タイムスケジュール。「6年生を送る会」でも「卒業おめでとう集会」でもなく「思い出ありがとう集会」というネーミングなのは、思い出を振り返って感謝するだけではなく、今日のこれからの時間でも「思い出」や「ありがとう」を生み出していくんだという気持ちの表れ。新しい試みです。

【第1部】たてわりお別れ会

「何をしたら6年生は喜んでくれるかな」「最後にどんな遊びをしたら、みんな楽しいかな」と5年生が中心となってグループごとに工夫して準備を進めてきました。

随所に6年生の優しい姿が見られてほっこりします。5歳も年上の6年生はやっぱり心配りが違います。小さい学年の子たちも嬉しそう。

【第2部】お別れ給食

給食は、6年生が1~5年生の教室に招待されるパターンで会食。

「何をしたら、6年生が嬉しいかな」「どんなお話したら給食が楽しくなるかな」とクラスごとに準備してきました。

6年生に王冠をかぶってもらっているクラス…1・2年生の教室では、断然6年生の身体が大きいので「6年生は、あそこで食べている」と目立ちますね。

【第3部】全校「思い出ありがとう集会」

今年は、新しい体育館の完成を待って、年間行事予定より少し時期を後ろ倒しにして開催した全校集会。

それぞれの学年からの出し物のプレゼント。

6年生からの1~5年生へのお礼のプレゼントは合奏と合唱。美しい歌声が新しい体育館中に響いて、みんな「やっぱり6年生はすごい」と思ったに違いありません。

最後は「6年生に贈りたい言葉」&「6年生からみんなに贈りたい言葉」をつないだリレー形式の全校歌唱。途中に先生たちからのパートもありました。

全校のみんなとハイタッチしながら花道を通っていく6年生たち。あと10日で卒業です。

【おまけ】

今日は、卒業と進級のお祝いとして「ひまりんどら焼き」を持ち帰りました。あんこたっぷりでとっても美味しい…1枚1枚に愛情がこもった手焼きの「どら焼き」です。

3月4日(火)

高津区・宮前区は1日遅れのひなまつり行事食。栄養教諭が食育日記を更新しています。

こけら落とし

リフォームした体育館での初イベント=こけら落としは、ダンスクラブのライブ・イベント。

中休みに集まった子どもたち。中には、「推し活グッズ」を手にしている子も。真ん中に友達の名前を書いたウチワ・ペンライトを模したスティック…手作りだけど、本格的。

「オイ!オイ!オイ!オイ!」と合いの手を入れながらノリノリで踊る子どもの数も、前回のイベント広場の時より増えて、賑やか。

ダンスクラブは前回よりもキレッキレ。新しい演目もありました。もちろんアンコールにも応えていました。

ライブに集まった子どもたちの方も、今回は思いっきり楽しむつもりで参戦し、大いに盛り上がったこけら落としでした。

今年度最後の委員会活動

学校生活をより良くしようと、様々な工夫でしてきた令和6年度の委員会の最終日。自然委員会が植えたプランターの花々は、みんなの卒業と進級を祝うためのもの。

給食委員会は、年間のぱくぱく完食賞のメダルの準備…図書委員会は、年間の多読賞の表彰の準備…etc

今年度の委員会活動の振り返りもしていました。「こんな学校にしたい!」という願いをもって仲間と協力しながら取り組んできた1年間。楽しい活動ができたのではと思います。子どもたち自身の手応えや、児童会テーマ「にこチャレ!」に向けた達成度はどうだったのでしょうか。1年間の活動は教育活動>児童会活動(前期・後期)で振り返ることができます。のぞいてみてください。

3月3日(月)

いよいよ3月。

卒業と進級…笑顔のバトンをつなぐ体勢に入ります。

今日はひなまつり。小雪がチラつきました。

「おかえりなさい。体育館!」の会

いよいよ体育館のお披露目。真っ暗な体育館に全校のみんなが集合。体育館の中は新しい匂いがします。わくわく。

[6月から約4ヶ月。ぼくたちの体育館が新しくなって帰ってきました。みんなで『おかえり』を言いましょう」「おかえり!」パン!(←クラッカー)「わあ~」

LED電気が一斉に点灯!「おお~」と辺りを見渡してどよめく子どもたち。「ぴかぴかだあ」「床も壁も何か白い」「キレイ」

みんなの体育館が戻ってきました。おまちどおさま(お待遠様)でした。

コーディネーション運動

コーディネーション運動の最終回。1・3・5・6年生。

「コーディネーション運動を通して、空間認知能力を養うこと・友達と協力して動く楽しみや、相手を出し合って動きを工夫する楽しみなどを得ることができたのでは」と体育専科の先生がその効果を振り返っていました。

外部講師の先生、1年間丁寧に楽しくご指導いただきましてありがとうございました。

ミニコンサート

外部講師の先生方によるミニコンサート。今年度の1回目は7月、2回目の今日は1・2・6年生対象。

今年初めて鑑賞した1年生たちは、教室に戻ると次から次へとたくさんの感想を言っていたそうです。

「たかいこえとひくいこえのハーモニーがきれいだった」「きょくにかざりがついているところがよかった」「しっているきょくがいっぱいあった。すごくじょうずだった」

更に「みんな熱心にお礼のおたよりを書いていたんですよ」と担任の先生が言っていました。きっと心に伝わったものがたくさんあったからでしょう。

外部講師の先生方、素敵な時間をありがとうございました。

「のらぼう菜」紙芝居出前授業

川崎市の伝統野菜「のらぼう菜」をご存知ですか。

甘みのあるやわらかい食感が特徴のアブラナ科の野菜。川崎市を代表する野菜とも言われています。多摩区(菅地区)では、鎌倉時代から継承し栽培し続けているのだそう。

のらぼう菜レジェンドの髙橋孝次さんは、約40年にわたり市内の小学校で食育授業を行って来られました。今日は、3年生がその遺志を継いだ「菅のらぼう保存会」の方に出前授業をしていただきました。

「のらぼうは冬に育ち、寒さに耐えれば耐えるほど甘みが増しておいしくなります」「川崎に春を告げる野菜なのです」…まるで高橋さんが話しているようにのらぼう菜の魅力や育て方を解説してくださる、その語りにぐぐっと引き込まれていった子どもたち。「わかまち川崎・ふるさと川崎」の魅力をまた1つ知ることができたのでは、と思います。

講師の先生方、貴重な経験をありがとうございました。