9月の子どもたち②

新時代に向かって 仲間とつなごう 笑顔のバトン

9月30日(火)

今日で9月も終わり。

↑今日の保健委員会からのメッセージ。

インクルーシブダンス

外部講師の先生をお招きして、全校のみんなで校庭に集まって全校ダンスの流れを確認しました。

校庭の広さを感じながら動くのも初めて。他の学年の動きを見るのも初めて。全体の流れを知るのも初めて。

この先、全校で練習する機会は数えるほどですが、今日の練習で子どもたちも先生も大まかなイメージをつかめたはず。

運動会はまだ1ヶ月先のこと。ゆるやかに熟成していってくれることと思います。どうぞお楽しみに。

今日の教室をぐるり

今日の1時間目に教室をぐるり。

1年生はハコを積み上げていました。面と面が垂直の関係だと安定するという図形領域の基礎となる経験。そぉっと積み上げる真剣なまなざしが可愛い。

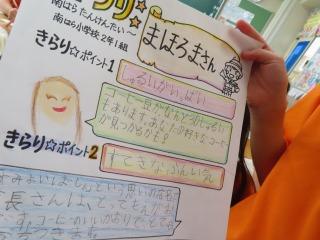

2年生はまちの素敵な人にお手紙を書いていました。「見て!見て!」…とてもていねいな文字…これならきっと気持ちが伝わりますね。

3年生は「ちいちゃんのかげおくり」の学習中。自分の考えを書いたノートを手にして、友だちと共有していました。

4年生の教室を回る頃には、1時間目の授業がそろそろ終わりになっていました。習熟タイムかな。しーんとしていて、集中していた子どもたち。

5年生と6年生の教室では、その時間の学習の振り返りを書いていました。

以上が、本日の1時間目の教室の様子。2時間目のインクルーシブダンスに向けて、揃いのTシャツ。教室はカラフルでPOP、そして新鮮な光景でした。

9月29日(月)

創立40周年記念エキシビション

今年度は、創立40周年記念運動会のエキシビションとして、選抜選手によるリレーを行います。代表委員会での話し合いで設定された種目です。

今日の中休みは、メンバーの顔合わせをしていました。

スタート・加速・腕振り・カーブの走り方・バトンパスの仕方…それぞれが学年代表としてお手本になれるように頑張ってくれるそうです。自分たちで率先して行っていた準備体操。意欲まんまんです。

図鑑づくり

1年生の教室をのぞくと、ちょうど国語の時間でした。一人一人の図鑑づくりは、GIGAたんに書籍を読み込んだものを参考に、大切な言葉を抜き出しながらまとめていました。

まもなく1年生も折り返し。1時間(45分間)にやれることがずいぶん増え、賢くたくましくなった子どもたちです。

9月26日(金)

結団式

一人一人の運動会の組(色)が決まり、団長さんも選出されました。今日は応援団メンバーの顔合わせの「結団式」。

最後に、応援団全員で円陣を組んで、気勢を上げます。「創立40周年記念運動会、がんばるぞ!」「Oh!」

やる気いっぱいで、頼もしい応援団。全校のみんなの気持ちを盛り上げ、最高のものにしてくれるに違いありません。

扉

教室では、4年生が創立40周年記念式典のテーマ「扉」に因んで、「自分の扉」を描いていました。「ひまりん」も発見。

同じ頃、図工室では2年生がお気に入りの色で下塗りをしていました。

カラフルなので見ているだけでウキウキします。

6年生の歌声

音楽室では6年生だけで全校合唱の曲を歌っていました。元気いっぱいに歌っている低学年とは、全く声質が違うので、まるで別の曲のようです。

「ここは短い休符が入ります」と先生が話すと、すぐに修正されます。さすが6年生。低学年から高学年まで歌う全校合唱は、これからどのようにまとまっていくのか、未知の領域です。

今週は面談週間なのであっという間に子どもたちが下校してしまったような感じがしました。

まもなく9月も終わり。皆様、良い週末をお過ごしください。

9月25日(木)

昔から大切に受け継がれてきたもの

3年生は、上作延町会長さんを教室にお招きして、南原のまちに受け継がれている「お祭り」や、昔のまちの様子についてお話を伺いました。町会長さんのお祖父様も担いでいた神社のお神輿の話もありました。

お神輿は、神様を乗せて「こんなにたくさんのお米がとれましたよ」と町の田畑を見せながらお礼をするために、町中を練り歩いたのだそうです。「時代が変遷した今は、農家ではない人も一緒にお神輿を担ぎ、田畑も少なくなったので、町のみんなの笑顔を見せるために回っている」というお話に「なるほど」と思いました。今年は、今週の土曜日に子ども神輿・日曜日に大人神輿が町を回るそうです。

歯と口の健康づくりに関する授業

4年生の子どもたちは川崎市教育委員会と川崎市歯科医師会による出前授業をしていただきました。「いつも歯科検診でお世話になっている歯科の校医さんもいらして、ご指導してくださいました。

「健康教育の中でも歯と口の健康は、子どもにとって身近な健康課題であり、歯みがきの習慣化等、自立的な取組が求められている」とのことで、おやつの摂り方・定期的な歯科検診(半年に1度は歯医者さんに行こう)・磨き残しを防ぐブラッシング指導…更には、デンタルフロスの使い方やフッ化洗口液の使用方法もご指導いただきました。

この学びをそれぞれの家庭生活に少しでも活かしてもらえればと思います。

ネイチャーゲーム

少し秋めいて来て心地よい陽気。1年生と2年生は、外部講師の先生たちと校庭や南庭でネイチャーゲームを楽しみました。

↓これは2年生の様子。「一枚だけお気に入りの葉っぱを拾ってこよう」…同じ色の葉っぱでグループづくり。「いぇい。ここは緑グループだよ」

↓これは1年生のフィールドビンゴの様子。「先生、きのこ、こんなところにあったぁ~」「かべの上の方にセミのぬけがらがあるよ」

落ちていたクヌギドングリを大事そうに持っていた子・まだ落ちていないたくさんのドングリが木の高い所にあるのを発見した子・赤トンボを追いかけていた子・アゲハチョウも飛んでいました…季節の移り変わりを感じつつ、夢中になって走り回っている姿は、可愛いものです。

一緒に歌おう・聴き合おう

音楽室では、1年生と2年生が合同音楽をしていました。

2年生は、1年生の歌う姿勢を見て、先輩としてダメ出しをしていました。一方、2年生の歌声を聴いた1年生は「すごい!上手!」と口々に言って、俄然やる気になっていました。

「誰かに聴いてもらうために歌う」って、とても大切ですね。音楽室から戻って来た子どもたちは、小さく小さく鼻歌を歌っていました。さっきまで一生懸命に歌っていた曲が、まだ心の中で繰り返されているのだろうなと思いました。

9月24日(水)

絹雲広がる清々しい秋空。3年生の子どもたちが思わず「かげおくり」したくなるのもわかります。

今週は前期末の面談週間。

創立40周年記念事業

5年生は総合的な学習の時間で学校環境の再整備を進めています。創立40周年記念事業委員会の後援も受けています。

↓こちらは、水生植物園付観察池再生プロジェクト。

40年前は、まだ生活科という教科がなくて1・2年生も理科や社会科を学習していました。この水生植物園付き観察池は、理科の教材となる生き物や植物を育てる目的で設置したと資料に残されています。昔は理科の学習でオタマジャクシからカエルに変態していく様子やドジョウの体のつくりの観察、イネの花のつくりの観察をしたそうです。今はそれらは教科書にありません。令和の教育に相応しくなるようにバージョンアップしてくれています。

↓こちらは飼育小屋再生プロジェクト。今日は卒業生の先輩(地域のプロ)に飼育小屋の扉を外していただきました。

40年間もの長きに渡り、通用門脇にどっしりと構えて来たウサギ小屋。頑丈で、飼育に相応しい様々な工夫のある構造。網を外すのは、プロでもなかなか手ごわい。ご厚意とお力添えに感謝しています。

【追記】(9月25日)

様々な道具を駆使して網を取り払ってくださいました。子ども発信の新たな活用方法の実現が見えてきました。

【追々記】(9月29日)床にコンクリートを打ってくださいました。床の段差が解消されて、美しく安全になりました。

扉

図工室では、1年生が創立40周年記念式典のテーマ「扉」に因んで、「自分の扉」を描いていました。

まずはローラーを使って、それぞれのお気に入りの色で「自分の扉」の下塗りをしていました。

白玉だんご

家庭科室では、ひまわり級のみんなが「フルーツ白玉」の調理実習をしていました。

み:説明をよく聞いて、手順を理解して見通しをもつ。み:みんなと声を掛け合って協力し合う。は:出来上がりを丁寧な言葉づかいをしながらお届けして、感想を聞く…等々、たくさんの学びがある活動です。

ずらっと並んだ白玉群。大きさも揃っています。きっと友達や先輩の手元を見ながら、丁寧に作業したのでしょう。

数えやすいように真っ直ぐに並べる・1つずつゆっくりお湯に入れる・ゆで上がりをじっと待つ・順次片付ける・公平に分ける…完成までにはたくさんの細かな心配りが必要。今日のひまわりカフェは、大成功ですね!

円

「玉入れの的に対して、どのように並ぶと公平になるのだろう」

まもなく算数上巻の教科書も終わり。5年生以外は、どの学年もこの時期は図形領域。

栄養教諭による食育日記も更新されています。ご覧ください。

9月22日(月)

秋らしい爽やかな陽気。明日もお休みなので何となく心も軽い。

調理実習

家庭科室では、6年生が「炒める調理」の実習をしていました。秋風に乗って、朝から美味しそうな香りが漂って来ました。

自分のお好みの材料を用意して、お一人様分を調理します。それぞれ。

調理自体もとても手際が良かったのですが、食べ切るのもあっと言う間…食欲の秋ですものね。

太陽の動き

屋上では、3年生が理科で「太陽とかげの動き」の学習をしていました。

明日は秋分の日。これからだんだん昼間よりも夜の方が長くなり、太陽の通り道は低くなってどんどん影も長くなっていくことでしょう。

5年生⇔4年生

4年生の教室では、理科で「受粉の仕組み」の学習を終えた5年生から4年生宛の新聞が届いていました。

5年生は、4年生が育てているヒョウタンに実がなかったので「雄花だけだと実はつかないんだよ」「雌花を増やすにはこうしたら良かったんだよ」というようなことを、自分たちの学習のまとめを兼ねて、「4年生に知らせよう」ということにしたそうです。

「黄色い花がたくさん咲いていたので、さぞかしたくさんの実がついているのでは」と期待していた4年生も、結実の仕組みを丁寧に記載してくれた5年生の新聞を読んでその謎が解けた様子。今度は5年生に宛てて、お礼の手紙を書いていました。4年生にとっては、先取り学習になりますね。

【追記】(9月26日)

「雌花を確実に咲かせ、結実させるには、適切な摘心(摘芽)を十分に行い、日当たりの良い環境をつくること」という先輩のアドバイスを受けて、早速日当たりを良くしていました。今からでも間に合えば嬉しいのですが。

扉

5年生が創立40周年記念式典のテーマ「扉」に因んで、「自分の扉」を描いていました。

一人一人の子どもたちが、それぞれ自分の扉を開けて、次の「新しい自分」へと進化しながら、人生の道を進んでいく…。そんなイメージ?