7月の子どもたち②

新時代に向かって 仲間とつなごう 笑顔のバトン

7月18日(金)

さあ、夏休み!

夏休み前の最終登校日。朝会ではスクールガードリーダーさんにもお話をいただきました。兎にも角にも、夏休みは安全に過ごしてほしいと思います。

大掃除もしているクラスも…隅々までごみをとっていた5年生たち・机をひっくり返して脚についているごみを丁寧にとっていた1年生たち…

集会をしているクラスも…これは2年生の教室の様子。

中休みは、校内スタンプラリーの最終日でした。「コンプリートできた!」とカードを見せながら喜んでいる子がたくさんいました。

放課後はPTA主催の「夏休み直前!水鉄砲イベント」がありました。…これは、隙間時間にジャッジ方法についてミーティングをしていた先生方の様子。

開放的な気分で、びしょびしょになって走り回り、夏を楽しんでいた子どもたち。(※PTA活動2025もご覧ください)

トウモロコシの皮むき

年2回の自校献立。夏の献立の時期には、毎年、栄養教諭が2年生にトウモロコシの皮むき体験ができるように取り計らってくださっています。

「なかなか黄色の所が出てこないなあ」「ひげって、アナと雪の女王のエルザの髪の毛みたいだ」…ひげをとる時に「ひげそり、ひげそり」と呟く子も。

※詳細は栄養教諭の食育日記もご覧ください。

今日、梅雨明けの発表がありました。楽しく様々な活動に友達と一緒に全力で取り組んできた子どもたちも、39日間の夏休みとなります。せっかくのお休み。学校ではできないことに挑戦したり、家族とゆっくり過ごしたりできる大切な時間ですね。8月27日にまたみんなが元気な顔で学校に戻ってくるのを楽しみにしています。素敵な夏休みを過ごしてください。

8月2・3日は本校の校庭で上作延町会の夏祭り(盆踊り)があります。地域の皆様と触れ合う機会です。良かったらいらしてください。

7月17日(木)

やさいパーティー

2年生は育ててきた凛々子®を使って、野菜パーティーをしていました。

一人一人のセンスで野菜を並べます。これは「顔」のよう…髪の毛はピーマン・鼻と頬はトウモロコシ・口はトマト…

職員室にも先生用にたくさんの差し入れをもってきてくれました。ありがとう!おいしかったです!

【追記】凛々子®はトマトジュース用のKAGOMEの品種。トマトスープも作って味わっていました。

本格的。

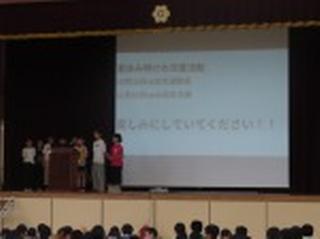

ミニコンサート

出演したい子どもたちを募って中休みに開催されたミニコンサート。みんなで好きな曲を歌ったり、ソロパートを工夫したり…

全校の子どもたちの活躍の場となるように企画されました。覚えたての校歌を歌う1年生から、音楽で学習したグループ合奏を発表した6年生まで全8プログラム。

いつも優しくしてくれている6年生が真剣に取り組む様子は、後輩たちの心を動かし、憧れのベクトルをさらにぐんっと伸ばすようなものでした。

放課後の職員室では「涙が出そうになった」「じーんとした」「素晴らしかったね」という声で持ち切りでした。

【追記】

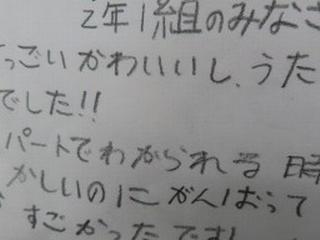

今月の歌を歌っていた2年生の動画を視聴した5年生が、2年生にメッセージを送っていました。

誰かに見てもらうために真剣に取り組むことで力が伸びるだけでなく、フィードバックをもらうことで更に伸びるきっかけになります。

温かな心の交流は、「次へ」と続く「財産」。

まもなく夏休み

係活動で集会をしていたクラスが幾つかありました。これは、4年生の教室の様子↓

今日はミンミンゼミが鳴いていました。夏休み、目前。

7月16日(水)

南原モーニング

今朝の児童朝会は、①保健委員会の「熱中症予防」についての呼びかけ ②スポーツ委員会の「体力記録会のお知らせと体育館開放のお知らせ」

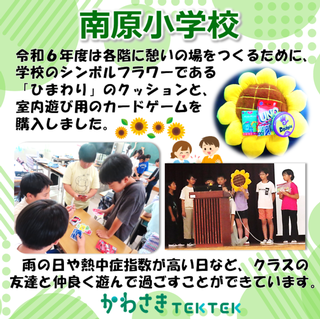

③運営委員会から「昨年度のTEKTEKポイントで購入したカードゲーム&ひまわりクッションの紹介&今年度のTEKTEKポイントのPR」がありました。

ひまわりクッションを置いた三角コーナーは、子どもたちの新しい居場所や交流の場になると思います。

【追記】6年生の教室では早速遊んでいました。

【追記】

「かわさきTEKTEK」Instagram(川崎市健康福祉局)

ファッションショー

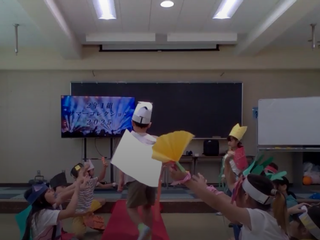

2年生の図工の題材「わっかでへんしんファッションショー」で、今日は完成お披露目のファッションショーを開催していました。まずは思い思いの衣装をまとった子どもたちがパレードします。授業をしている先輩たちも気づいて手を振ってくれました。そのままキラキラルームでファッションショー。専科の先生方も招待されていました。

キラキラルームには、赤い不織布で覆われた教壇を並べてあり、まさにレッドカーペットが設置されていました。そのお立ち台の上を音楽に乗って、ウオーキング。サイドにいる周りの友達も推しを応援するように声をかけたり、手を振ったり…正面まで来るとカメラを前に、ポージング。

小さなバッグ・つばの付いた帽子・耳のついたカチューシャ…細かなところまでこだわっていて、おしゃれ!剣をもったり、アクセサリーをつけたり…中には輪っかを頭だけではなく、身体に斜めがけしてスコットランドの民族衣装のような子も。

みんながそれぞれの物語の主人公。ファンタジックで楽しい時間でした。「このまま着て家に帰ろうかな」と言っていた子がいましたが、どうしたかな。

7月15日(火)

学校かくれんぼ

朝から集会委員会担当の先生の周りには、ワクワクした表情の子どもたちが集まっていました。その理由はイベント委員会の「学校かくれんぼ」。

人気のテレビ番組に応募してもなかなか当たらないので、集会委員会が企画した模様。今日のように校庭遊びができない天候には、ぴったり。

体育館に集合して、隠れるオニの顔を覚えてからスタート!

走らないように気をつけて捜します。「どこ?」「いないなあ」「こっちかな」…オニが発見されるたびに、校内放送で「△年〇〇さんが見つかりました。残りの(オニは)◇人です」とアナウンスされます。

制限時間が来て、逃げ切ったオニは2名。こうして「第1回学校かくれんぼ」が終わりました。終了宣言を聞いた子どもたちは「今、第1回って言ったよね?2回目もあるのかな」と期待していました。

普通の火曜日が、みんなにとって「心浮き立つ1日」になるのだから、委員会活動を展開してくれている高学年の皆さんの力は偉大です!

夏を楽しもう

1年生はそれぞれのクラスで、「夏を楽しもう!」の学習をしていました。こちらのクラスは、ひまりんウチワをつくっていました。廊下ですれ違った時に、一斉に扇いで風を送ってくれた子どもたち。この涼しい風には「やさしさ」や「思いやり」も乗っています。

こちらのクラスは、流し素麺のようにペットボトルをつないで長い水路をつくって。水遊びをする準備中。

子どもの発想を大切にして創る授業。学年で(先生が)揃えて進めないのが素敵!

【追記】(7月17日)「水遊び」実施!一人一人のパイプをつないで水を流していました。パイプの模様がきれいです。

共生*共育プログラムに「パイプライン」というエクササイズがあるけれど、まったく同じ。つなげるには、みんなの気持ちを揃える必要があります。

パイプがずれて、びちょびちょもご愛嬌。

【追記】(7月18日)「南原の夏を楽しもう」の振り返りも、GIGAたんで共有していました。

「み・な・み・は・ら」の姿をめざして

第1回目の校内授業研究会を行いました。6年生の総合的な学習の時間&ひまわり級の家庭科・生活単元の授業公開。

一人一人が見通しをもちながら、それぞれの問いに向かって前のめりに学びに向かう姿、子ども自身が手応えを感じている姿、協働して学ぶ姿を見つけだし価値づけ育てていきたいと考えています。

子どもたちも先生方も和気あいあいとして、前向きなところが「みなみはら」の良さ。「協働的な学び」のスピリッツを強みに、子どもたちと共に教育活動を創り、質の向上を目指しています。

今日の給食にはデザートにスイカがついていました。栄養教諭の食育日記もご覧ください。

7月14日(月)

今朝、第4公園の手入れをしてくださっている方たちが、学校にひまわりの切り花をたくさんもってきてくださいました。学校のシンボルフラワーが「ひまわり」だということを知って、子どもたちのために種から育ててくださっていたのです。

校舎の子どもたちが通る場所のあちこちに飾らせていただきました。ゴッホの有名な「ひまわり」の絵画のようです。

花壇に咲いている花を遠くから見ていると、花を支えている茎がこんなに太いということも分かりません。「ひまわり」は夏の風物詩として、100均に造花が並んだり、イラストを目にしたりしているのですが、最近は実物のひまわりを見ることはなかなかないのだなと改めて感じます。

迫力ある大輪のひまわりの花は、校舎を明るくするとともに、みんなに元気を与えてくれます。いつも学校のことを気にかけてくださり、本当にありがとうございました。

「ひまりん」も喜んでいるはずです。

着衣泳

今日は5年生が着衣泳の学習をしました。指導は「南原レンジャー」。青レンジャーが溺れている人の救助にあたり、赤レンジャーは119番に通報します。

子どもの場合は、救助法に長けた専門家ではないため、基本となる赤レンジャーの動きをマスターします。

救助されるまでの間、できるだけ長く浮いて待てるように、顎は突き出して。「浮いて待て」

これで今年度の全ての水泳学習が終了しました。

最後に5年生たちが、全校のみんなが安全に水泳学習できたことに対して、手を合わせて感謝をし、プール納めとなりました。

「多様な性」と「多様性」

外部講師の先生をお招きして「『多様な性』と『多様性』」のお話とワークショップをしました。毎年、5年生の子どもたちを対象に、誰もが自分らしく過ごせるように、ありのままの自分を大切にすること。そして他の人も大切にできるように、SOGIや性のグラデーションについて知る機会をもっています。

教職員も毎年研修を受け、子どもたちの相談をしっかり受け止められるように、子どもたちが自分らしく過ごせるような選択肢を提示できるように努めようとしています。

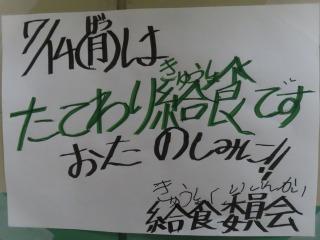

たてわり給食

給食委員会プレゼンツ「たてわり給食」。配膳は5・6年生がしていました。

たてわりグループでお互いに質問し合ったり、用意したクイズを出して楽しんでいたり、連想ゲーム(新幹線ゲーム)をしたり…

グループごとに机の配置を工夫して…ちょっとしたパーティーのような特別感があります。

同じ釜の飯を食う仲間たち…心がぐっと近づきますね。