4月の子どもたち②

新時代に向かって 仲間とつなごう 笑顔のバトン

4月30日(水)

4月最終日。緑がまぶしい。

遠くで小さな1年生たちが「前へならえ」をしているのが見えます。ほっこり。

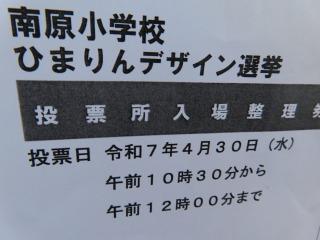

選挙出前講座

6年生は、社会科で政治の学習中。今日は高津区役所選挙管理委員会の方に選挙出前講座をしていただきました。まずは選挙のしくみについて学びます。

実際に使用する投票器を搬入していただいての模擬投票。

今回の投票は、創立40周年を盛り上げる「ひまりん2025」に関する選挙。投票用紙はホンモノ。

明日は、選挙で選ばれた議員が国の政治を話し合って、法律の制定、予算の審議、内閣総理大臣の指名などを行う「国会議事堂」の見学に出かけます。

発育と発達

4年生の教室をのぞくと、保健「育ちゆく体とわたし」の学習をしていました。3年生から始まった保健学習も2年目。

この学習が4年生に設定されているということは、「4年生」という時期が体に大きな変化がある時期に差し掛かっているということです。今日学んだことは「一生の間には2回、発育の盛んな時期がある。これから2回目の発育の盛んな時期を迎えるが、発育のしかたには個人差がある」ということ。

にこにこ穏やかに過ごしている子どもたちが、こうして授業をしている間にも体は少しずつ少しずつ成長(発育)をしていると考えてみると、何だか感慨深いですね。

4月28日(月)

新しい1週間。GWに突入。

クッキング はじめの一歩

5年生は、家庭科室の加熱用調理器具の安全な取り扱い方を学ぶために、お茶をいれていました。水は計量カップで計測…複数の眼で目盛りを確認。

ガスコンロのスイッチをパチンと回して、火をつける…火がつくと「お~」という歓声があがりました。

今の時代はIHコンロやスイッチ一つで点火するガスコンロも多いのですが、公立小学校は昔ながらのガスコンロ。

Uberさながら、トントントンとドアをノックして届けてくれた「3種(ほうじ茶・煎茶・玄米茶)の飲み比べセット」。どれも美味しくて、癒やされました。

【追記】

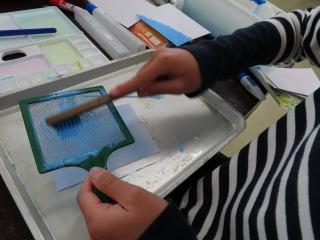

家庭科と図工の交換授業の5年生。図工の授業も楽しそう。

ローラーを使ったり、ビー玉を転がしたり、スパッタリングをしたり…様々な技法を試して素材をつくっていました。

絵のぐ+水+ふで=いいかんじ!

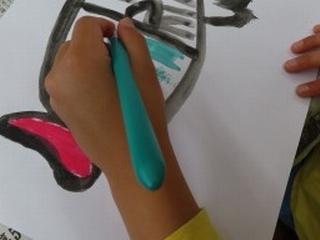

3年生の教室でも、図工をしていました。

気に入った色ができると、隣の友達に小さい声で「ほら、〇〇色ができた」とそっと見せ合う姿もあって、微笑ましい空気感に包まれていました。

はじめての「共生*共育プログラム」

1年生は、はじめての「共生*共育プログラム」。キラキラルームでインバルスのエクササイズをしていました。

繋いだ手を離さないように気をつけながら、上手にくぐって隣の友達へと輪を送ります。

中には自分の右や左が、どっちがどっちか分からなくなってしまう愉快な友達もいたのですが、どんな時でも繋いだ手が離れないように一生懸命頑張っている姿や、自分の手を高くあげてお友達がくぐりぬけやすいようにしてあげる姿も見られました。

笑顔いっぱいの人間関係づくりのエクササイズ。まもなく入学して1ヶ月になりますね。

今日の6年生

1年生が使用した後のキラキラルームでは、6年生が学級目標を考えていました。

広い床をボードに見立てて付箋を貼って検討しています。個人からグループでキーワードをまとめて、更にクラス全体で相談していました。

【追記】

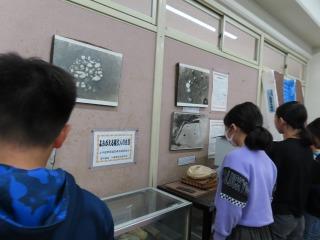

午後は、郷土資料館を訪れていた6年生たち。必要に応じてメモをとったり、画像を撮影したり…。

今年度は創立40周年。この機会を捉えて、南原小学校や南原の土地についての探究活動が始まったようです。

■栄養教諭の食育日記も更新されました。ご覧ください。

4月25日(金)

少しずつ季節は進み、南庭の黄色いタンポポの絨毯は、いつの間にか白い綿毛の敷き詰め模様になっています。

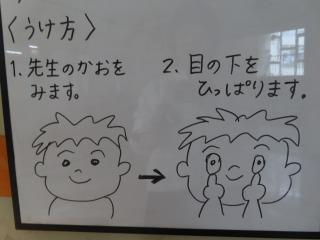

眼科検診

今日は、朝から全校児童の眼科検診。

床に貼られた→や足形の上にのって並んで静かに順番を待っている子どもたち。

中休み

校庭では子どもたちに混ざって、何人もの先生たちが一緒に遊んでいました。涼しい風が吹いて気持ちよさそう。

1年生の教室では、6年生が5年生の時に図工で創ったパズルをみんなで解く姿…まさに頭を突き合わせて、可愛い。

1年生は、どの子も真っ白い体育着・つばがピンとしている真新しい赤白帽子の「いかにも1年生スタイル」。「この時期ならでは」のまぶしい光景です。

道徳

4年生の教室をのぞくと道徳の時間でした。みんなで考え合っている内容項目は「礼儀:礼儀の大切さを知り、誰に対しても真心をもって接すること」。

こうやって、毎日一緒に過ごしている友達と、自分のふるまい方や人の関わり方について立ち止まって考えるきっかけを与えてくれる週1回の道徳の時間はとても大切。普段の自分や人間関係から、少し離れて考え合うことで、徐々に「自分」を客観視できるよう後押しをしているのだなあと感じました。

【追記】

礼儀の大切さについて「仲良くするために大切」「態度が良い子だなと思われるため」「良い人だと思ってもらえるように」「お互いに良い気持ちで過ごせるように」「相手に対して失礼にならないように」「人として大切にしあっていくため」等…次々とたくさんの考えを出しながら、考え合っていました。

4年生は、心も体も大人の入口に立つ年齢なのだなと思います。

りりこだより【2】

2年生は、りりこの水やりに加えて、それぞれの苗に名札を立てていました。

中には、名前だけでなく誕生日(4月22日:苗を植えた日)を書き添えている子も。「大きな大きなトマトになぁれ」「あまいあまいトマトになぁれ」

【追記】

昨年度の3年生(現4年生)のりりこわくわくプログラムレポートが紹介されました。

そうじ

3年生の清掃分担箇所の1つにグリーンフロアの廊下があります。1年生の教室の前も箒で掃いてくれています。

何にでも興味津々の1年生は、自分たちの教室の前を一列に隊列を組んで掃除している3年生の姿を見て「いいなあ、やりたいなあ」と言っていました。今は、帰りの支度を自分一人できちんとできることが優先なので、1年生の清掃活動はもう少し先になっています。

それにしても、3年生の姿に憧れている1年生の声を耳にした、ということは、3年生たちがフロアリーダーとしての役割を果たしているということでもあります。良い感じ・その調子。

今週も、子どもたちのたくさんの笑顔が見られた1週間でした。週末はゆっくり休んで、また来週。GWも間近です。

4月24日(木)

1年生からのおれい

朝、1年生が2・3・4・5・6年生の教室に出かけていきました。

「わたしたちのために、1年生をむかえるかいをひらいてくれてありがとうございました」

そして、1年生からお礼のメッセージカードをプレゼント。このサプライズに「おぉ」と感心して声をあげて喜んでいる子もいました。

小さな1年生たちは、初めて他の学年の教室に入ってみて、きっと机が高く、座っている先輩たちも一層大きく感じたのではないかと思います。

たてわり班スタート

6年生のリーダーのもと、今年度のたてわり班がスタートしました。

2年生以上の子どもたちにとっては、ちょっとしたクラス替えのような雰囲気。新しい教室・新しいメンバー・新しいたてわり担当の先生。

小さな1年生もしっかり自己紹介できていました。もちろん2年生以上は1年生のお手本となるような態度で、話し合いでは先に意見を言っていました。

最後には一緒に遊んで仲良し。1年間、兄弟姉妹のように、或いは第2の居場所となるようにたくさん関わることができるよう工夫していく予定です

【追記】

教室に戻った6年生は、初めてのたてわり班活動の振り返りを入力していました。びっしり書き込まれたシートから、緊張感に包まれながらも、真剣に思いやりをもって頑張ったこと、これからへの前向きな気持ち、責任感…そして達成感が伝わってきました。

屋上から見えるまち

緑の風が吹いて気持ちのよい1日。3年生が屋上から東西南北に見える「わたしたちのまち」を観察していました。

2年生で出かけた東高根森林公園は学校の北側。学校の南側には畑が広がっています。「今日は小川さんはいないねぇ」とちょっぴり残念そうでした。

4月23日(水)

雲と天気の変化

今日はあいにくの雨模様。5年生の教室では空(雲)の画像を整理して、雲と天気の変化の関係について自分の考えをまとめていました。

【追記】

記録画像は、4月18日に屋上で何回か時間をあけながら、空の様子を撮影したものです。

南庭がある方角が「南」。それを手がかりにすれば、画像上でも雲がどの方位(東西南北)に動いたのか、間違うことなく分かるので、Aの字校舎ば便利。

学校たんけんではっけんしたこと

1年生の教室では、昨日の学校探検で「おもしろかったところ」「おどろいたところ」などについて、みんなの前で一人ずつで発表していました。

友達の発表を聞いて「ああ~」「そうそう」と反応する姿は、まさに「学び合い」の萌芽。質問したり、質問に答えたり…入学して13日目なのに頼もしい。これからが一層楽しみになりました。

2年生に色々な場所に連れていってもらった中で、意外と人気があったのは「イベント広場」。去年、用務員さんや自然委員会が手をかけて整備してくれたお陰ですね。

4月22日(火)

交通安全教室

高津警察署や高津区役所危機管理担当の職員の方による「交通安全教室」。1年生は歩行訓練。歩行者による交通事故件数が最も多いのは小学校1年生だそうです。

3年生は自転車交通安全教室が悉皆。自転車による事故発生件数も交通事故発生件数も最も多いのが小学校3年生とのこと。

1年生も3年生も信号機の「赤」のシグナルは「止まれ」と命令口調であるのに対し、「青」の意味については「進め」ではなく「進んでもいいよ」と答えていました。「進め」と慌てて渡るのは危険だという認識の積み重ねが出来ていることに感心しました。

正しい自転車の乗り方については「大人の人も守れていないので、ぜひ皆さんがおうちに帰って教えてあげてください」というフレーズが何度か出てきました。自転車は「自動車」の仲間。交通ルールも複雑。事故に十分に注意してほしいと思います。

3年生の保護者の皆様には自転車を貸してくださったり、見守りボランティアに協力していただきまして、ありがとうございました。

りりこだより【1】

今年は2年生がりりこわくわくプログラムに参加します。今日は早速届いた苗を畑に植えていました。

「トマトピザとトマトスープにするんだよ」と言っていました。大きくて甘いトマトができると良いですね。

学校たんけん

1・2年生の「ひまりんクラブ」が学校探検をしていました。2年生の作ってくれた招待状はスタンプラリーカードになっています。大事そうにカードを持ち歩く1年生。

2年生は、オリジナルガイドブックを作って1年生を案内していました。

校長室で大谷グローブを見つけてはめていた子もいましたが、大谷グローブの存在すら知らない子がほとんど。1・2年生ともその頃はまだ幼稚園・保育園児だったのだなとしみじみ。

帰り際に何人かの1年生が「今日ね、すっごく楽しかった」とわざわざ教えてくれました。ひまりんクラブのプロジェクト、大成功。

初めての委員会活動

昨年度発足した委員会活動ですが、今日が初回。「子どもたちが創る 自分たちの学校」…5年生にとっては初めての委員会活動です。

今年度は創立40周年の特別な年、そしてたてわり班復活の2年目。5・6年生の委員会活動も子どもらしい発想でスペシャルな企画が生まれるのではと思います。

4月21日(月)

ひまりんクラブ誕生

1・2年生だけのたてわりグループ「ひまりんクラブ」の顔合わせ。「どうぞ、よろしくお願いします」「明日、学校たんけんに行こうね。これ、しょうたいじょうです」

いっしょに遊んですっかり仲良し。

明日の学校探検は、1年生にとっても、2年生にとっても、ワクワクするイベントになりそうです。

交換授業

5年生は図工と家庭科で担任の先生を交換して授業を行うことになりました。

今年始まったばかりの家庭科では「家庭科室探検」をしていました。「さいばしってなんだっけ」「あ、これか」「おたまは、この引き出しかな。あった、あった」

図工室では「心のもよう」。様々な描画材を用いて思いのままにかいた形や色から、色々な気持ちを見付けて心を表す活動。今日は試作品をつくって友達と交流していました。

「これ、オレの心のもよう」…やる気・不安・ハッピー・あこがれ・おだやか(平和)・まったりした気分…一人一人違う「十人十色」の今の自分の「心のかけら」の表れ。

南庭の整備

4年生は、これからヘチマや瓢箪を植えるために南庭にある畑の整備をしていました。春になって雑草もまさに今が伸び盛り。

グリーンフロアの子たちの畑の雑草まで抜いてくれて、さすが頼りになる先輩。これで1・2年生の生活科や3年生の理科の学習にすぐに取りかかれます。ありがとう。